Администратор

Жизнь имама Шамиля в царском плену. Часть 3

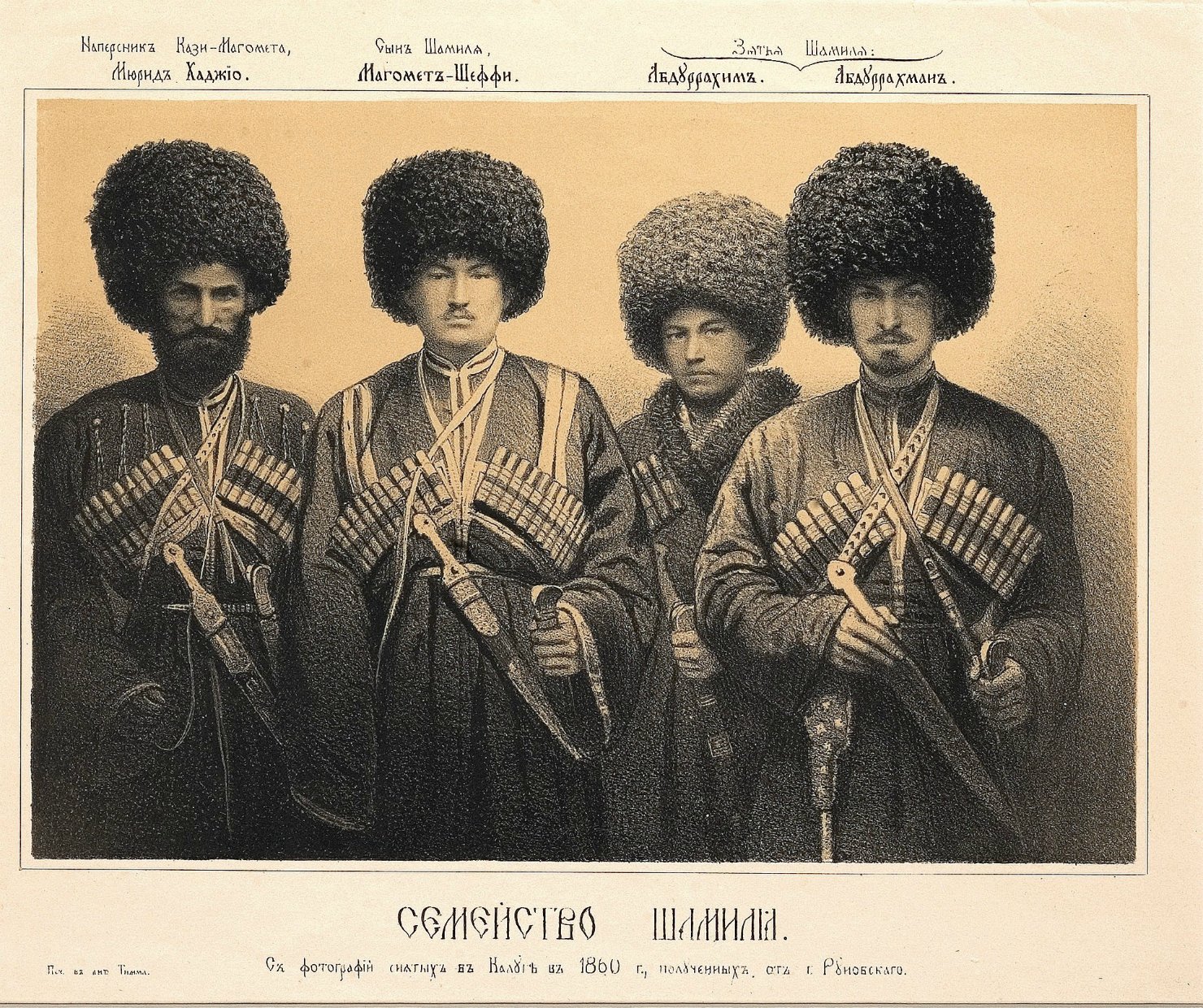

Назревало недовольство реформами, крестьяне освобожденные без земли сочли себя обманутыми. Неизвестные наводнили город прокламациями с портретом Шамиля, его называли истинным христианским защитником освободившим народ от паучьего дворянского племени и призывали подняться против самодержавия. Следствие показало, что Шамиль к делу не причастен, но надзор решено было усилить. Либерального Руновского сменил подполковник Пржеславский который выставлял Шамиля опасным смутьяном и старался всеми способами отравить его жизнь. Интриги нового пристава отошли на второй план когда в семье Шамиля поселилось горе. Керемет так и не смерилась со своей участью, в мае 1862 года она скончалась, муж похоронил ее на родине. Затем Шуайнат родила младенца, который не прожил и нескольких часов. В том же году скончалась в Петербурге Аминат жена Магомеда-Шапи. Позже умирла от чехотки дочь Шамиля Написат жена Абдурахмана. Похоронив жену в Дагестане в Калугу он уже не вернулся. Домашний врач Кричевский пологал что во всем виноват сырой климат. Но главной и не излечимой болезнью была тоска по родине. Семья несла утрату за утратой. У лаврентьевской рощи образовалась кладбище, на котором упокоилось 17 человек из дома Шамиля. Из родившихся в Калуге выжил только Магомед-Камиль сын Шамиля от Загидат.

Весной 1864 года угасли последние очаги сопротивления Черкессии. Длившаяся почти пол века Кавказская война закончилась. Сотни тысяч горцев искали убежище в Турции. Эти известия глубоко опечалили Шамиля, он считал, что горцы не найдут в Османской империи ни свободы, ни счастья. Шамиль оставался Имамом, но чтобы вернуть горцев на родину нужно было быть в Турции, а не в Калуге. Воинским начальником калужской губернии был назначен Михаил Чичагов, его жена Мария Николаевна была очарована Имамом т написала о нем книгу. Шамиля признавали гением мусульманского мира, называли человеком добродушным, справедливым, щедрым на милостыню, бескорыстным до незнания счета деньгам, чуждым к хитрости.

Пржеславский изводил Шамиля придирками, сеял в семье раздоры, распространял нелепые слухи. «При произнесение фамилии Пржеславского у меня темнеет в глазах и кровь приливает к голове и я не отвечаю, что я в состоянии сделать с ним». По настоянию Чичагова было произведено расследование, в результате должность пристава была упразднена, а Шамиль признан не нуждающимся больше в постороннем советнике. Имам часто бывал в доме Чичаговых, он любил играть с их детьми. Сыновей Чичаговых ждала не простая судьба. Леонид после героической военной карьеры стал священником. В 1937 году митрополита Серафима Чичагова расстреляли большевики, церковь причислила его к лику священно-мучеников.

«Уже не надеясь совершить паломничество к святым местам Шамиль находил утешения в книгах и воспоминаниях. Жизнь этого героя так храбро и стойко выдержавшая двадцатипятилетнюю борьбу с могущественною Россией полна изумительных эпизодов храбрости тяжких испытаний и лишений» писала Мария Чичагова.

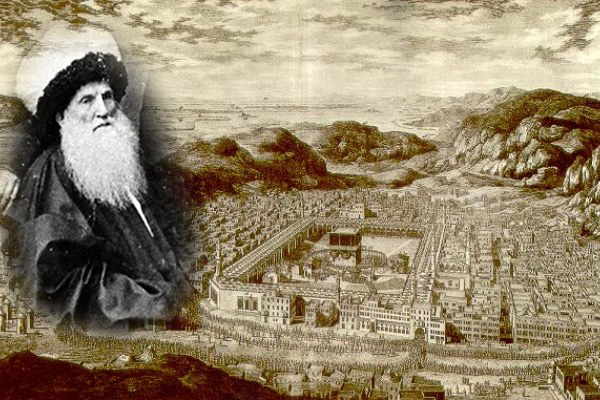

Александр II проводил реформу за реформой когда Россию ужаснула весть о покушении на императора. Покушение не удалось. Но Шамиль прибывал в беспокойстве пока не выяснилось, что сын его Магомед-Шапи служивший в императорском конвое был в тот день в увольнении. Покушался на жизнь императора Дмитрий Каракозов, член революционного общества. Шамиль выразил императору сочувствие. Как человек благородный он хорошо понимал разницу между открытой войной и выстрелами такого рода. Шамиль стал живой легендой и чувствовал, что книга его жизни подходит к окончанию, но в этой книге не хватало важнейших страниц его жизни. Приглашенный на свадьбу князя Александра Александровича он имел встречу с императором, который ранее пообещал исполнить желание Имама о совершении Хаджа. Неопределенность ответа, считал Чичагов, кроется в положении Шамиля как почетного, но все же пленника. Вот если Шамиль станет гражданином России то все могло измениться.

Оказавшись в России Шамиль многое понял, он увидел какой в России талантливый и свободолюбивый народ которому навязали Кавказскую войну его же правители, поэтому Шамиль завещал народам России и Кавказа жить в мире и дружбе и принял российское подданство. Это было не легкое решение, Шамиль оставался Имамом своего народа и судьба его была судьбой Шамиля. Он решил, что Дагестану лучше быть с новой, рвущейся к свободе России, тогда свобода воцарится и в горах. Шамиль и сыновья присягнули на верноподданство России. «Беру на себя точно исполнить все поименованные обязательства и прошу Аллаха Всемогущего да дарует мне душевную и телесную возможность сдержать данную мною клятву». Предводитель Калужского дворянства Ф.Щукин завершил торжество словами: «О превосходный и совершенный Имам! Поздравляю тебя и твоих детей и желаю Вам всякого добра от Аллаха Всевышнего и от людей. Он – владыка, оказывающий содействие. Аминь.».

Во многом благодаря Шамилю народы северо-восточного Кавказа остались в России, не иммигрировали на территорию Османской империи, что к сожалению, произошло с большей частью населения западного Кавказа.

Вскоре разрешение на паломничество было получено, пребывание в Калуге подошло к концу. Путь в Мекку был не близким. Семидесятилетнему Имаму Шамилю разрешили переехать в более подходящий по климату город Киев, чтоб он смог поправить здоровье перед трудным путешествием. Проведя в Киеве около полугода и получив заграничный паспорт Шамиль отправился дальше. Магомед-Шапи остался в Киеве, до Одессы отца провожал Гази-Магомед. В Одессе Шамиль увидел памятник Воронцову, бывший наместник Кавказа едва не погиб в экспедиции против Имама. 19 мая Шамиль прибыл в Стамбул. Император пожелал выразить уважение к Имаму Шамилю особым образом и в Стамбуле его ждал русский посол с грамотой о возведение Шамиля с наследниками в потомственное российское дворянство, но имам давно отрешился от всего земного, душа его желала лишь одного, исполнение священной обязанности мусульманина паломничества в Мекку.

Жизнь имама Шамиля в царском плену. Часть 2

Ожидая семью за которой отправился сын Газе-Магомед, Шамиль осматривал город, а вечерами беседовал с приставом Руновским, который вел дневник. Когда дело касалось событий, на которые Руновские смотрел иначе Шамиль говорил: «Спроси не меня, спроси врагов моих, так ли было дело?». Шамиль являлся предводителем народа, который так долго вел с нами войну и притом войну народную. Стоит ли после этого называть Шамиля разбойником руководившимся в своих деяниях дикими инстинктами хищного животного или все же он действительно герой своего народа честно исполнявший свой долг требуемый духом народа, нравами и обычаями своей родины. Российское общество увидело, что так называемые Дикие горцы на самом деле высокоразвитые талантливые народы сумевшие в кратчайшие сроки создать жизнеспособное государство имамат и выдвинуть таких великих полководцев-реформаторов как: Гази-Магомед, Гамзат-бек и конечно Имам Шамиль.

Дом Шамиля обустраивался с учетом потребности большой мусульманской семьи. Во дворе была построена молельня. Шесть комнат второго этажа были отданы в распоряжение Имама и его жен, еще одна была превращена в кабинет Имама. В просторном доме нашлось место и для остальных членов большого семейства. Шамилю было назначено годовое содержание в 10 000 рублей серебром, но милости победителя не самая желанная награда. Имам не находил себе покоя пока в Калугу не прибыла его семья, всего приехало 22 человека. Не было среди них лишь жены Гази-Магомеда Керемет, ее не отпустил отец Элисуйский султан Даниял-бек, который с начало перешел на сторону Шамиля и выдал дочь за его сына, а затем предал Имама.

Шамилю рассказали, что на Кавказе говорят будто он подвергается в России всяческим лишениям и многие готовы явиться в Калугу что бы вызволить Имама. Тогда Шамиль решил написать письмо своему наибу Магомед-Амину, второму Шамилю, так звали его в Черкесии где продолжалось сопротивление «Не пришлось злорадствовать моим недругам и завистникам которые явились причиной моего пленения, напротив, мне оказали почет и уважение в такой степени что не увидевший своими глазами не поверит. Я здесь столкнулся со слухом, что твои пленные находятся в тяжелом положении, если это лож, то это и есть мое желание, а если нет то необходимо тебе пленных содержать так чтобы на тебя не пало порицание. Я не скрепляю письмо своей печатью потому что она осталась в руках Амир-хана, который изменил мне». Пропала не только печать, когда Шамиль с последними верными мюридами уходил на Гуниб предатели разграбили его обоз с оружием, казной и прочим имуществом. Больше всего Шамиль жалел о своей библиотеке. Генерал Барятинский приказал разыскать книги Шамиля. То что удалось найти привезли в Калугу, но самая главная книга, в которой Шамиль описывал свою жизнь была безвозвратно утеряна. Без Шамиля война не война решил Магомед-Амин и тоже заключил мир.

Когда с приездом семьи содержание его было увеличено Шамиль сказал: «Я довольствуюсь малым, дети должны добывать себе хлеб сами. Для них это будет гораздо легче потому что я оставляю им наследство какого не получил сам». Руновскому было приказано развлекать семью, он купил инструмент и играл горские мелодии. Они посещали и цирк, пока Шамиль не разоблачил заезжего фокусника.

Инструкция не позволяла пленнику уезжать далее 30 верст, но и здесь было на что посмотреть. Шамиля удивляли деревни которые были беднее горских аулов и люди не знавшие грамоты. Он спрашивал у Руновского: «Зачем цари воевал на Кавказе если его крепостные так дурно живут, разве не лучше дать им свободу, построить хорошие деревни и обучить мужиков грамоте чем строить крепости в далеких Кавказских горах?». Шамиль побывал во многих местах, посетил гимназию, в Хлюстенской больнице он нашел двух больных горцев и дал им денег. Щедрость Имама стала известной, у его дома собирались нищие всегда получавшие подаяние. Жёны Шамиля по-разному отнеслись к повороту судьбы, Загидат тяжело переживала обращение из первой дамы Кавказа в жену пленника, хотя и почетного, а Шуайнат напротив благодарила судьбу за наступивший покой и наслаждалась обществом своего мужа, которого прежде видела так редко. Когда-то она и сама была пленницей Анной Улухановой привезенной из набега на Моздок. Она согласилась стать женой Имама и не покинула его до последних дней. Магомед-Амин наиб Шамиля навестил Имама, радость встречи омрачали рассказы наиба о том что он видел в Турции куда отправился после подписания мирного договора. Многие горцы не желавшие новой власти уходили в Турцию, но там их ждала не легкая жизнь. В Турции нужны были войны, а не семьи переселенцев. Оставшиеся на родине Черкесы еще надеялись отстоять свою свободу.

Тем временем в России начались грандиозные перемены. Кавказ был для России своего рода второй Европой где россияне столкнулись с свободными народами и увидели, что крепостное право является тормозом для развития страны. Лучше отменить крепостное право сверху нежели дожидаться когда оно само собой начнет отменяться снизу. Свобода дарованная народу пришлась Шамилю по душе, его эпоха потому и длилась четверть века что он был вождем свободных людей. Поздравляя с великим деянием Шамиль писал императору что если он вернет власть дагестанским ханам покоя там не будет, от них одни беды и для горцев и для русских. Вскоре ханства были упразднены, а управление осталось почти таким же как при Шамиле. Некоторые его наибы стали наибами и при новой власти. Таков был результат Кавказской войны. Формально Шамиль потерпел поражение, но фактически он одержал победу.

Россия стремительно менялась, но интерес к Шамилю не ослабевал. Газеты печатали истории из жизни кавказского героя. В тайную полицию регулярно доставлялись сведения переписка Имама копировалась. Под Калугой устраивались скачки и сыновья Шамиля с удовольствием принимали в них участие. Уютный дом в спокойной Калуге не стал тихой заводью, Магомед-Шапи просил отца отпустить его на службу к царю. Он был принят на службу корнетом лейб-гвардии кавказского эскадрона собственного его императорского величества и поселился с женой в Петербурге. Гази-Магомеду разрешили поехать за женой, власти признавали, что узы брака священы. Доводы предавшего и царя, и Имама Даниял-бека начальство не убедили. Провожая сына и беспокоясь как бы он не начал новую войну Шамиль сказал: «Храбрым привет мой, трусам презрении, в спутники даю тебе мир». Кирмет была привезена в Калугу. За необычайную красоту ее называли «Розой Кавказа», но цвести ей оставалось не долго. Шамиль с сыновьями был приглашен на высочайшую аудиенцию. Царствующее семейство хорошо приняло гостей и осыпало подарками. Тогда Шамиль обратился к царю с просьбой отпустить его в Мекку, Александр ответил, что исполнит просьбу Шамиля ну не теперь. Тогда же Шамиль посетил Петергоф где встретился с постаревшим генерал фельдмаршалом Барятинским, они вспоминали былое уважая в друг друге достойных воинов.

Больше всего Шамиль тосковал по родине не имея возможности вернуться он отправил деньги в аул Ашильта на родину своей матери чтобы отремонтировать там мечеть. Свое имущество дом и землю в Гимрах отдал землякам с условием что половина дохода будет тратиться на нужды сирот.

Жизнь имама Шамиля в царском плену. Часть 1

Кавказская война фактически первая война колониального типа которую вела Россия. И в связи с этим в российском обществе, особенно в передовых его слоях, возникли вопросы: «Почему огромная российская империя только что отразившая поход объединённой Европы под руководством такого талантливого руководителя и политика как Наполеон Бонапарт в течение десятков лет не может справиться с горстью кавказских племен?».

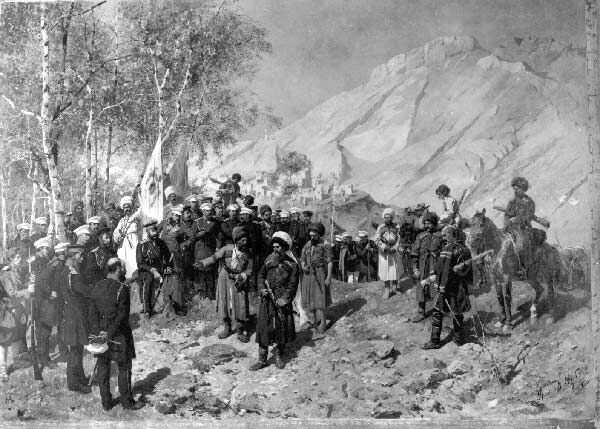

Шамиль из аварского аула Гемры, выдающийся ученный и отважный воин, создатель демократического государства имамат, вождь национально-освободительного движения горцев Кавказа четверть века противостоял могущественной империи. Осажденный в своей последней крепости на горе Гуниб в Дагестане Шамиль принял предложение наместника на Кавказе генерала Барятинского. Имам вышел в Гунибе чтобы спасти свой народ, он стал его заложником и почетным пленником императора. Сподвижникам Имама по его требованию была предоставлена свобода. Попрощаться с Шамилем пришли целые села. Покрывая дорогу коврами народ плакал, целовал кроя его одеяния и просили Аллаха сохранить Шамилю жизнь.

«Я был связан присягой своему народу, но теперь совесть моя чиста. Весь Кавказ, русские и все европейские народы отдадут мне справедливость в том что я сдался только тогда, когда в горах народ питался травою».

Шамиля сопровождали: сын Гази-Мухаммед и три мюрида Хаджияв, Тауш и Абдуламагомед. На пути в Петербург Шамиля не покидали сомнения, он часто поглядывал на компас подаренный Барятинским, не в Сибирь ли везут, но реальность была иной. Имама всюду встречали как героя. Его встреча с Царем состоялась 15 сентября в городке Чугуеве находящегося в близи Харькова. Александр преподнес в дар Шамилю золотую саблю и сказал: «Я очень рад что ты наконец в России, жалею, что это случилось не ранее, ты раскаиваться не будешь, я тебя устрою и мы будем друзьями».

22 сентября в Москву прибыл Шамиль. Имама удивило величие города, но больше всего это то, что в Москве была мечеть. Мусульманская община достаточно тепло встретили Шамиля и совершили вместе молитву.

Шамиль в Москве встречался с Алексеем Петровичем Ермоловым. Благодаря политики Ермолова собственно и началась Кавказская война. На тот момент российское государство было связано с кавказским народом сетью договором и соглашениями, а Ермолов проводя колониальную политику эти договоры нарушил. Но мотивировал он свои действия тем, что горские народы своей свободой и независимостью подают дурной пример народам России страдавшим под гнетом крепостного права. Имам умел держаться дипломатично, но не в силах сдержать нахлынувших чувств и упрекнул генерала в том, что он начал Кавказскую войну и рассорил народности, которые должны были быть верными друзьями и крепкими союзниками.

Для некоторых пленение Шамиля было никак иначе как победой, усмирением варвара, для остальных же подавлением последнего очага свободы на необъятных просторах России. Писатель Лесков узнав о пленении Имама воскликнул: «Да как же Россия без Шамиля?». Шамиль пожелал встретиться со светилом востоковедения Мирзой Казем-беком, который тогда писал книгу о значении Имама, его власти и достоинстве. Казем-бек подарил Шамилю несколько манускриптов и пинсне, которые ему пришлись как нельзя к стати. «Разумные русские патриоты не ненавидят Шамиля, не гнушаются имени его, он был герой и создатель героев» А.Казем-бек.

В царском селе Шамиля приняла императрица Мария Александровна, тогда же Шамилю было объявлено что местом его ссылки будет город Калуга. Затем Шамиля повезли в кронштадт где он осматривал военные корабли и совершил прогулку на императорском фрегате Штандарт. По возвращению в Петербург Шамиль посетил инженерный замок где ему показали макеты крепости т карты военных операций на Кавказе. Была здесь и карта Гимров, родины Шамиля. Пригласили Шамиля и на балет. На танцы полуобнаженных балерин Шамиль смотрел с снисходительной улыбкой, но прыжки и сальто-мортале султана привели Имама в негодование, такого оскорбления высокочтимого лица хотя и балетного он не ожидал. В императорской публичной библиотеке Шамилю подарили Коран 18 века чем тронули его до глубины души. Там же ему показали журналы и книги включая и иностранные в которых имелись его портреты весьма далекие от оригинала. В книге почетных гостей Имам оставил автограф «Смеренный Шамиль вошел в эту палату 15 дня месяца Рабиуль Аваль 1276 г. Хиджры 1 октября 1859г.» рядом появилась приписка «И смеренный Гази-Мухаммед сын его был с ним в это время».

Посетил Шамиль и учебное заведение где воспитывался его сын Джамалуддин отданный заложником при битве за ахульго. Это было одно из главных сражений Кавказской войны. Почти трехмесячная блокада под артиллерийским обстрелом не сломила горцев. В обмен на обещание генерала Граба отвести войска Шамиль отдал в заложники сына Джамалуддина. Это был шанс закончить войну, но генерал желавший во что бы то не стало взять Шамиля чтобы загладить свой грех причастности к декабристам нарушил условия перемирия и война продлилась еще 20 лет. Что бы вернуть сына Шамиль пленил семи князей Орбелиани и Чавчавадзе. Пленных содержали в Ведено, в тогдашней столице имамата. Переговоры шли долго, но обмен все же состоялся. Джамалуддин получил в России хорошее образование и стал офицером. Он убеждал отца что Россия не такая какая видится сквозь пороховой дым и частокол штыков, он тосковал по невесте оставшейся в России, долго болел и умер от туберкулеза. Шамиль и сам хотел кончить войну, но каждый раз когда Имам заключал мир его нарушали.

В Петербурге Шамиля опекал полковник Богуславский. В Калугу с Шамилем поехал штабс-капитан Руновский, назначенный приставом при почетном военнопленном. Инструкция о содержании взятого в плен Шамиля была не слишком строга, но был в ней и такой пункт «Установить не стеснительный, но бдительный надзор за Шамилем». Поезд довез Шамиля до Москвы, далее его везли в экипаже с небольшой охраной. У въезда в город его встретила местное начальство. Предводитель губернского дворянства Федор Щукин приветствовал гостя: «Мы чтим в тебе героя, мы радуемся видеть тебя среди нас потому, что это даст тебе возможность узнать и полюбить нас не смотря на то что еще не так давно ты видел в нас своих врагов».

Дом купленный для Имама в Калуге еще не был готов. Шамиля поселили в гостинице «Кулон», которую, как и в столице осадили толпы любопытствующих. Когда Шамиль подходил к окну раздавалось громкое «Ура!!!». Вольнодумцы видели в Шамиле создателя республики свободных людей, а помещики опасались что это второй Пугачев. Разве не Шамиль Ханов извел, а мужика с дворянином вровень поставил? Ветераны Кавказской войны побывавшие в плену у горцев кланялись Шамилю, помня доброе к ним отношение. Мы было и вовсе Кавказ к рукам прибрали, а как поставили они над собой Шамиля так дело иначе пошло, Наполеона одолели, а горцев не могли. А не троньте говорят нас, а кто сунется в горы секир башка.

Бесстрашные цовкринские канатоходцы

Дагестанское горное селение Цовкра, Кулинского района Дагестана, оно известно на весь мир люди из этого села по канату ходят увереннее чем по земле. Говорят, что в старину цовкрийцы в поисках пропавшей скотины и в погоне за дикими зверями преодолевали горные кручи используя канаты растянутые между горами, так гласит предание, но скорей всего это занятие-ремесло попало сюда в 17-18 веках когда горцы возвращались с заработков из других стран и тогда и тогда рыночные канатоходцы зарабатывали очень неплохие деньги. В результате сейчас в Дагестане есть целые канатоходческие династии.

Школа Канатоходцев в Дагестане

В селе действует общеобразовательная полная школа №1, а рядом по соседству стоит учебное заведение где обучаются канатоходцы. В теплое время года ребята тренируются на улице, а на зиму переезжают в помещение наверно единственной в мире школы канатоходцев. Раньше в школе учились 400 человек, а сегодня 20, сейчас в селе Цовкра столько народа и не наберется, в лучшие времена было под 2000 тысячи. Люди из родного села уезжают. От тренера зависит жизнь начинающих канатоходцем, одно не точное движение и травмы не избежать. Раньше ходили по канату из конопли, такой канат был очень прочным, сейчас по стальному тросу диаметром в 1 сантиметр. Цовкринские канатоходцы ходят по канату без всяких страховок, это их визитная карточка.

В раннем возрасте маленькие горцы осваивают простейшие акробатические упражнения: сидение и лежание на канате, переход через партнера, стояние на одной ноге, хождение без балансира с завязанными глазами и со стаканом на голове. Не мало интересных трюков есть в арсенале у канатоходцев один из таких называется «Фарминго» - это когда четыре канатоходцев стоят друг у друга на плечах и вся эта конструкция перемещается по канату, а также танцуют лезгинку на канате, носят на плечах детей. Так на пример на одном из фестивалей канатоходцев «Пагьламан» выступал с номером 70-ти летний дедушка, а его номер с тазиком да еще и в его возрасте не всем по силам.

Известные Цовкринские канатоходцы

В России канатоходцы из селения Цовкра известны гораздо меньше чем за рубежом, уже в середине прошлого века они в составе цирковых трупп объездили пол мира. Канатоходство занятие для смелых, отважных и сильных духом людей, как и борьба, в Дагестане культ вольной борьбы.

Агульский район. Село Буршаг

В Дагестане на северо-восточном склоне Саморского хребта у подножия вечно снежных вершин расположился Агульский район. Именно здесь было угодно Всевышнему поселить один из малочисленных в Мире этносов Агулов. Старинная легенда гласит, что когда Бог пролетал на горами Кавказа раздавая из своего мешка языки народам проживающим на земле он зацепился за одну из скал и рассыпал свой ценный груз, часть содержимого поднял, а часть так и осталась лежать на земле. Вероятно несколько малых крупиц из этого мешка и достались Агульцам. Удивительно, но факт, жители агульского района не говорят на одном языке. К примеру говор жителей высокогорного села Буршаг не понятен остальным агульцам. Ученые этнографы до сих пор теряются в Догадках причин такого разноречия.

У подножия горы Джуфудаг расположилась самая высокогорная село в районе, Буршаг. Здесь агулы граничат с табасаранским районом, Кайтагским и Дахадаевским.

Издревле агульци занимались земледелием и скотоводством, а на альпийских лугах села Буршаг местные жители разводят пчел на пасеках. Вкус меда здесь сильно отличается от обычного. Пока мужчины на полях, женщины, как водится в горских селениях, занимаются стряпней. Выпечка традиционного хлеба Харан-Улар превращается в настоящую церемонию.

Для приготовления еды и отопления жилища агульцы используют кизяк. В отсутствие дров и угля кизяк становится незаменимым топливом. Его изготавливают здесь же, замес соломы и навоза прессуются в кирпичики и высушиваются на солнце для дальнейшего его использования в качестве топлива или даже строительного материала. Такие кирпичики как правило изготавливаются в прок. В агульских деревнях можно увидеть целые улицы выстроенные из кизяка. В Буршаге очень холодно, температура воздуха знойным летом здесь не превышает даже 10 градусов, а ночью от 2 до 5.

Численность постоянного населения в Буршаге не превышает и 400 людей, это около 70 дворов, все они родственники между собой, двоюродные и троюродные братья и сестры. На свадьбах и поминках здесь принимают участие все село как одна большая семья. Общее же численность агулов составляет около 14 000 человек в Дагестане и чуть более 18 000 в целом по стране.

Буршаг и раньше был не большим селом, но богатым. По некоторым данным название населенного пункта так с местного языка и переводится «Богатая земля». После нашествия монголов Буршаг был полностью разрушен и вскоре вновь отстроен, но уже в другом месте, там, где она находится и поныне. Как и многие агульским селам Буршаг попал под власть лакского хана, самым невыносимым как считают буршагцы был Аглархан, его нукеры угоняли от сюда отары овец и стада коров. Аглархан происходил из Казикумухской лакской династии, он был ротмистром царской армии до 1847 года и в этом же году он становится Казикумухским ханом.

Дороги здесь вымощены булыжником, а стены построены из дикого камня, это характерная особенность домостроения в Агульсом районе, как и в прочем во многих высокогорных селах Дагестана.

В Зимнюю пору Буршаг оказывается под властью другого хана, повелителя ледового царства, мороз в это время так приударит что деревья в садах трещат. Молодое поколение селян отказывается жить в таких условиях и покидают родовое гнездо в поисках лучшего места в городе, те же кто остаются вынуждены приспосабливаться. Горы не знают жалости, здесь на высоте свыше полутора тысяч метров гонимые суровым нравом стихии, жителям ничего не остается как обратиться к милости Всевышнего. Так родились культовые обряды вызывания солнца или дождя. Самый основной атрибут обряда вызывания солнца — это кукла наряженная в яркие одежды. Буршагцы ее называют Беркинсай, безусловно она символизирует солнце. Куклу несут в процессе вокруг костра напевая при этом обрядовую песню, в этом своего рода заклинании просьба к Всевышнему послать солнце похожее на желтое платье Беркинсай. Дальше участники процессии прыгают через костер в котором помимо всего прочего старья по обычаю жгли сито, оно в ритуалах символизирует дождь. В Буршаге существует поверье, что пройдя сквозь огонь можно очиститься от грехов – это пережитки зороастризма сохранившиеся со времен средневековья. В это же время раздается милостынь из чего-нибудь съестного. Сразу после завершения ритуала взрослые его участники отправляются в мечеть для молитвы – это заключительная стадия обряда вызывания солнца. В селение Буршаг есть мечеть, которой свыше 650 лет, что свидетельствуют вырезанные надписи на деревянных колонах мечети сделанные строителями в те года.

В процессе цивилизации разрушили духовно-культурную целостность Буршага, отсутствие бытовых условий и суровый горный климат выдавили молодежь из села, многие дома здесь пустуют и по сей день, в их очагах уже давно погас огонь лишь некоторые из переселившихся изредка приезжают на отдых в уже опустевшие родительские жилища. Современная культура Буршагцев насквозь пронизана влиянием города и только вековые стены старинных сооружений и памятники древнего зодчества продолжают безмолвно хранить тайны великих побед и достойных поражений.

Священная пещера «Дюрк».

В Дагестане есть одно загадочное и почитаемое место, пещера «Дюрк». Находится эта пещера на окраине селения Хустиль Табасаранского района. Эта пещера издревле является местом культового поклонения и паломничества верующих всего Южного Дагестана, а так же интересным и необычным памятником природы.

Со священной пещерой Дюрк связано много легенд и приданий. Одна из них рассказывает о мальчике Мухаммаде из селения Мега соседнего Дахадаевского района. Мальчик рос без отца и был сельским пастушком, как-то раз когда он пас свое стадо он увидел у родника двух старцем, которые совершали ритуал омовения перед молитвой. Мальчик был поражен необычным видом стариков. Позже он стал видеть их на этом месте часто, и его удивляло, что благообразные старцы неожиданно появлялись и так же неожиданно исчезали. Мальчику Мухаммаду хотелось заговорить с ними, и даже отправиться туда откуда они пришли. По совету своей матери, которая видела какое впечатление произвели старцы на ее сына, он осмелился и подошел к старикам, и попросил, чтоб в обратный путь они взяли его с собой, так Мухаммад оказался в пещере Дюрк. После этого Мухаммад начал ходить в эту пещеру молиться. Повзрослев он стал шейхом и его называли «Мигъан шайх МухIаммад» (в переводе с аварского «Шейх Мухаммад из Мега»).

Никто не может сказать точно какая глубина у этой пещеры, потому что состоит она из целого лабиринта помещений уходящих в глубь земли. Первый этаж так же называют «Первая пещера», с незапамятных времен она служит местом для молитв и религиозных ритуалов. Верующие паломники со всех концов Южного Дагестана несут сюда свои дары и надежды. Здесь же внутри пещеры есть маленькое помещение напоминающая комнату для священно служителя, в ней хранятся различные ритуальные предметы. Пол устлан большим количеством разнообразных ковров, которые так же принесены сюда верующими паломниками в подарок пещере Дюрк. Есть и второй этаж пещеры метров на 6-8 в глубь скалы, к ней ведет узкая лестница, в ней очень холодно и трудно передать те чувства, которые испытываешь осознавая, что находишься внутри огромного скального массива. В одном из углов пещеры узкий лаз, это проход еще ниже в темные и загадочные пространства пещеры Дюрк, туда уже никто не рискует спускаться.

Местные жители говорят: «Если прислушаться то можно услышать, как там в глубинах пещеры шумит загадочная подземная река, а в ветреную погоду пещера Дюрк начинает издавать протяжный звук, значит Дюрк воет, требует поклонения, а значит надо идти в пещеру с дарами и жертвоприношениями».

Насколько загадочна земля Табасарана на столько и прекрасна. Хучнинский водопад можно смело назвать жемчужиной Дагестана. К водопаду приезжают отдыхать со все республики. О нем мы Вам расскажем немного позже.

Бархан Сарыкум - загадка Дагестана

Встающая над Каспийским морем солнце освещает необычную картину здесь на южной границе прикаспийских равнин у основания предгорий Кавказа возвышается одинокая песчаная гора. Множество тайн и легенд связано с этим местом, издано она приковывала внимание путешественников и ученных. Местные народы называют эту гору Сары-кум, что в переводе с кумыкского означает «желтые пески».

Сары-кум расположен у самых ворот горного Дагестана в долине реки Шура-озень, у основания предгорного хребта Нарат-Тюбе. Это один из самых высоких изолированных песчаных массивов в Евразии. Бархан Сары-кум возвышается на 260 метров над окружающей равнине, а в длину протянулся на 3 километра. Сары-кум до сих пор остается малоизученным и загадочными природным объектом. Барханы и прилегающие к ним равнины находятся под охраной государства и стали частью дагестанского заповедника. Ветер с моря разгоняет утренние облака, а степная пустельга дожидается подходящего порыва. Эти мелкие соколки обожают воздушные игры, а Сары-кум славится своей ветреной погодой. Поздним утром на бархане появляются хищники покрупнее, степные орлы и белоголовые сипы, низкими перелетами или пешком стараются подняться повыше. Что же ищут эти небесные гиганты на высотах бархана? Пески Сары-кума быстро нагреваются от солнца и восходящие потоки теплого воздуха помогают птицам набрать высоту без затраты энергии. И потому над Сары-кумом постоянно кружат дагестанские хищники.

Животный и растительный мир Сары-кума разнообразен и богат, его ландшафты населены сотнями видов животных многие из которых занесены в красную книгу, а так же редкими исчезающими растениями. Сары-кум объявлен памятником природы, здесь организован заповедник площадью более полу тысячи гектаров с охранной зоной более тысячи гектаров.

Из далека пустынные склоны барханов кажутся безжизненными, но если присмотреться мы увидим, что они покрыты множеством следов. Бархан богат насекомыми. Ушастая круглоголовка является главной знаменитостью Сары-кума. Ночью круглоголовки прячутся в норках, а как песок нагревается как следует то ящерка выходит на поверхность. Круглоголовки обычно не отходят далеко от своих норок. В песках встречается редкая опасная змею Гюрза. Но иногда туристы встречая на барханах желтопузика часто путают его с гюрзой, по раскраске они даже чем-то схожи, но желтопузик безобиден и не является змеей это всего лишь безногая ящерица. Внешне Желтопузик отличается от Гюрзы глянцевой чешуей и боковыми бороздками в передней части тела. Ночью жизнь не прекращается, на охоту выходят ежи, маленькие ненасытные хищники.

Благодаря сильным ветрам очертания бархана постоянно меняются, вызывая тем самое мнение у местных жителей что бархан передвигается, это не так. Сары-кум является самой жаркой точкой в Дагестане. Средняя температура от мая до самого сентября составляет свыше 20о по Цельсию. Температурный максимум был зафиксирован у подножия бархана и составил он 45о, а температура поверхности самого бархана превышает 60о.

Сары-кум остается уголком поистине девственной природы где человек может в полной мере ощутить всю мощь природных процессов, почувствовать бьющую тысячи и тысячи лет уникальную неповторимую жизнь единственной песчаной пустыни России.

|

|

Эти знаменитые строки Михаил Лермонтов написал под впечатлением от бархана Сары-кум будучи в Дагестане не удивительно что он так вдохновил великого поэта.

Великая стена Даг-бары

Табасаранский район одно из красивейших мест в Дагестане расположен он на восточных склонах горы Труфудаг. Путь в Дербент издревле шел через земли Табасарана. Холмы, которые видны в окрестностях селения Хучни в своих зарослях скрывают останки оборонительных башен. 14 веков назад они были возведены иранскими военными инженерами и были звеньями мощной оборонительной стены которая по земле табасаранской тянулась до самой Дербентской цитадели преграждая путь завоевателям с севера.

Башни были построены из огромных необработанных глыб, такими же были и стены. Эти оборонительные башни могли рассказать многое, они были свидетелями того как здесь на земле Табасарана были разгромлены войска Шаха Надира и это было первым значимым поражением несокрушимого тирана, которое он понес от объединённых войск горцев на земле Дагестана.

Проведенные последние исследования определили точную протяженность в 42 километра, выявили многочисленные фарты, более 60 остатков укреплений вдоль этой стены, башни и многие другие сооружения связанные с ее функционированием. Известно ее название как «Великая стена» «Стена Даг-бары», она была возведена в середине 6 века, а точнее в самом конце 560 в начале 570 годов.

Исследованиями этого уникального памятника «Даг-бары» в разное время занимались многие ученные. Первым описавшим начальный участок стены находящейся в 150 метрах от цитадели был князь Дмитрий Кантемир. Он возглавлял походную канцелярию Петра I вовремя его персидского похода.

В конце 19 века специально к великой кавказской стене что тянулась от древней цитадели приезжал английский археолог лорд Джон Эберкромби. В начале 20 века ее описанием занимался Дербентский краевед Петр Спасский, а в 50 годы ученный и орхитектор Селим Ханмагомедов. Остатки укрепления Даг-бары исследуются и в наши дни.

Состояния этой великой стены на протяжении всех 40 километров различное, от руин достигающих высоты 10-12 метров до полностью срытых укреплений от которых остались только одни траншеи. С большим сожалением нужно констатировать что значительная часть того уничтожения которому подверглась великая дагестанская стена Даг-бары приходится на 20 век и на наше время. Местные жители целыми бригадами разбирают стену на строительные материалы, хотя стена Даг-бары стоит в одном ряду с такими мировыми памятниками оборонительного зодчества как «Великая китайская стена», как «Римский лимес», как «Вал Адреана» в Британии и другие так называемые длинные стены.

Горная стена «Даг-бары» по праву может именоваться великой кавказской стеной и наша задача сделать все возможное для сохранения этого уникального памятника Кавказской архитектуры.

Заброшенный древний аул Гамсутль

Заброшенный горный аул Гамсутль раскинулся буквально у самых небес из далека сельские дома напоминают гнезда ласточек не вериться что люди могли жить на такой высоте. Сейчас добраться до аула Гамсутль можно только пешком, а это около полутора километров в гору, сложно поверить, что еще каких-то тридцать лет назад в аул вело автомобильная дорого, сегодня от нее осталась только тропинка которой и пользуются что бы попасть в Гамсутль.

Раньше расчистка дорог являлась обязанностью местных жителей, за каждой семьей был закреплен участок, но Гамсутль опустел и от дороги почти ничего не осталось, но сложный путь в гору не останавливает многочисленных туристов и съемочные групп. Древний и неприступный аул хранит множество историй и легенд.

Аул Гамсутль появился в глубокой древности, судя по названию эти места приглянулись одному из ханов завоевателей чье имя не сохранилось в веках. Гамсутль в переводе с аварского языка означает «у подножья ханской башни», вероятно основатель села жил на самой вершине горы, рядом обосновалось его войско и постепенно аул стал разрастаться. Это место для жилья хан выбрал не случайно, отсюда хорошо просматриваются все окрестности, во времена частых набегов противника можно было увидеть из далека, а крутой подъем и пропасти аул делали почти не приступным.

Рядом с Гамсутлем бьет чудо родник о целебной силе этого источника ходят легенды. Поговаривают что это самая настоящая живая вода, якобы она обладает омолаживающим эффектом и наделяет невероятной силой. Есть мнение что благодаря этой воде жители Гамсутля славились своим долголетием. Этот родник в округе называют «Куаниц» в переводе с одного из дагестанских языков, а их более 30 это значит съедобная вода. По словам жителей соседних деревень ледяная вода из источника ни разу не становилась причиной простуды. Однако не чудо родник не скалы не смогли спасти людей от эпидемии, холера буквально истребила гамсутлицев, из трех тысяч жителе аула уцелело всего сорок человек, а сегодня в Гамсутле всего лишь один дом является жилым.

Абдулджалил Абдулджалилов единственный житель аула, когда-то он покидал родные места в поисках лучшей жизни, но вскоре вернулся назад. Более двадцати лет Абдулджалил живет здесь отшельником, себя в шутку называет мэром и президентом Гамсутля. Еду отшельник готовит на дровах, воду приносит из соседнего родника, единственный признак цивилизации в доме это старенький радиоприемник. Единственный житель Гамсутля прекрасный экскурсовод , историю родного аула Абдулджалил знает до мелочей. Раньше в ауле было две улицы одна из них располагавшаяся на земляной насыпи разрушилась во время оползня. До наших дней сохранилась только часть села построенная на скале. Метр за метром сельчане «отвоевывали» земли у гор обустраивая на них террасы для пашни, а дома строили на скалах.

Удобными или роскошными домами в Гамсутле назвать нельзя было, часто одной из стен дома была скала, так горцы видимо экономили строительный материал. Если скалу не удавалось приспособить под одну из стен ее дробили и из этих осколков и строили дома, чем ровнее был оттесан камень тем богаче считался владелец жилища, а состоятельность хозяев также судили и по количеству этажей. Кровля как у богатых так и не совсем состоятельных была одинакова, крыши устилали бревнами, а сверху утрамбовывали землю, обильные дожди часто смывали такую кровлю, поэтому обновлять земляной настил приходилось снова и снова. Больше всего в Гамсутле удивляет архитектура, остается только догадываться как древним зодчим удавалось возводить подобные арочные своды. В стенах многих домов есть небольшие углубления напоминающие полки скорей всего они использовались как подставки для лучины что бы освещать улицы ночного Гамсутля.

За свою историю Гамсутль сменил три религии ислам пришел сюда после зороастризма и христианства.

На стенах домов сохранились надписи на арабском языке. А вот надписи на древнем надгробие, которое было найдено в окрестностях аула здесь прочесть не смогли. Плиту отвезли в Иран где ученые определили, что надпись сделана на древне иранском языке, а надгробию около двух тысяч лет.

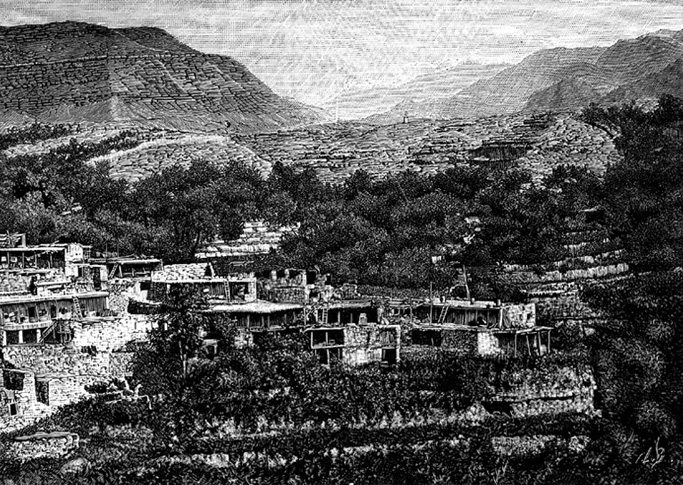

О том что Гамсутль вместе с Дербентом и Чубутлем самые древние поселения в Дагестане свидетельствуют и записи в иранских архивах. Если предположить, что Гамсутль ровесник Дербента, то ему около шести тысяч лет. Более поздняя история Гамсутля может поведать скала, которую назвали «Зуб скала» по форме напоминающая зуб. Предание гласит что в середине 19 века именно здесь Имам Шамиль встречал русские войска. Известно, что в Гамсутль русские так и не вошли, высокогорный аул показался им совершенно не приступным. Позднее имам Шамиль велел построить в Гамсутле казармы для своих воинов, конюшни и даже тюрьму.

Аул Гамсутль напоминает сказочный средневековый замок, с трудом вериться, что он когда-то был одной большой тюрьмой. Говорят, что имам Шамиль ссылал сюда преступников, в те времена аул прозвали Шамилевской сибирью, в эту тюрьму обычно попадали те кто заслужил смертную казнь.

За всю историю Гамсутль никто не смог завоевать причиной тому служили неприступные скалы и хорошие военачальники. По приданиям в военный совет аула входила женщина полководец, единственная за всю военную историю Дагестана. Она слыла очень мудрой женщиной, однажды хитростью заманила войско противника к пропасти, легенды говорят, что вода на дне пропасти три дня была красной от вражеской крови с тех пор водоем прозвали «красной рекой».

На территории аула со стороны аульских пастбищ видно предупреждение в виде надписи на стене здания предупреждающее об опасности пасти овец в близи аула, ибо находиться в древнем ауле не безопасно, стены башен рушатся от малейших сотрясений, однако по закону гор двери домов открыты для путников даже в заброшенных селениях.

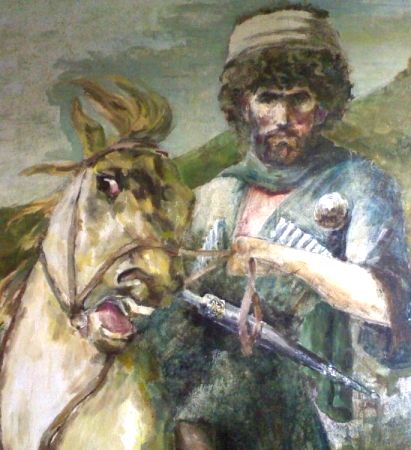

Хаджи-Мурат. Жизнь воина

Хаджи-Мурат или как его еще называли Хаджи-Мурат Хунзахский, что само за себя говорило его происхождение. В Дагестане есть Хунзахский район который наделил Дагестан очень знаменитыми людьми прославивших Дагестан на весь мир, это народные поэты Гамзат Цадаса и его сын Расул Гамзатов, вот и Хаджи-Мурат являлся их земляком-односельчанином.

Хаджи-Мурат родился примерно в 1816 году (но также датируют его рождение и на 1818 год) в селение Хунзах Аварского ханства, ныне это Хунзахский район. И по сегодняшний день в селение Хунзах проживают его потомки. Детство его проходило без всяких запоминающихся фактов и потому мало что известно. Семья его была из простого народа, мать была кормилицей ханских детей и потому Хаджи-Мурат был молочным братом ханским детям и проходило вместе с ними. Хаджи-Мурат не любил высокомерных и самовлюбленных людей, был воспитан очень сдержанным и в последствие не любил говорить о своих заслуженных подвигах. Хаджи-Мурат изучил в детстве Коран, знал только аварский язык, а писал он на аварском арабским алфавитом. С самого детства любил лошадей и оружие, очень хорошо ездил верхом.

Хаджи-Мурат взрослел не по годам, что существенно детям войны. Его детство совпало с Кавказской войной против Ермолова. В 11 лет он теряет своего отца, при нападении Гази-Магомеда на Хунзах в ожесточенной войне его отец погибает. Такое потрясение Хаджи-Мурата закалило, он стал сильнее, готов был постаять за себя и своих саратников, бесстрашие, мудрость, быстрые решения в сложных ситуация — вот чем овладевал храбрый мальчишка.

13 августа 1834 году для Хунзаха был переломный момент. Гамзат-бек тогда имам Дагестана и Чечни (1832—1834) назначил встречу ханам Абу-Нуцалу и Уммахану. На встречу их сопровождал старший брат Хаджи-Мурада – Осман. Переговоры проходили в специально сооруженной палатке из которой позже и вышел Осман оставив ханов. К Осману подошел мюрид Гамзата и сказал примерно следующее «Вас сюда позвали не для угощения, а для того что бы совершить убийство ханов и советую Вам немедленно уезжать», Осман ничего не смог придумать такое, чтоб спасти тех, с кем он приехал и сев на коня помчался домой. ПО дороге он услышал выстрелы и осознал, что случилось непоправимое. Из приглашенных почетных гостей сопровождающих ханов остались не многие в живых, и для того чтоб принести плохую весть в Хунзах об убитых ханах. Таким вот поступком Гамзат-бек овладел титулами ханов и всем имуществом.

Войдя в Хунзах Гамзат-бек немедля арестовал Сурхай-Хана который являлся двоюродным братом последнего хана и по закону могу вступить на ханство, и потому ему ничего не оставалось как его казнить.

{jllikelock}В Хунзахе многие были недовольны поступками Гамзат-бека и потому его недолюбливали. Как-то раз к Гамзату пришел его мюрид и сказал, что на него готовится покушение, на что ему Гамзат и ответил: «Можешь ли ты остановить Ангелов, когда они придут за моею душою? Если не можешь, то иди домой и оставь меня в покое. Что определено Богом, того не избегнешь, и если завтра назначено мне умереть, то завтрашний день и будет днем моей смерти.». На следующий день к Гамзату пришел тот же мюрид и сказал, что его собираются убить в момент молитвы в мечети и первым из зачинщиков это Османилязул Гаджиев, — дед Османа и Хаджи-Мурада. Гамзат вызвал Гаджиева к себе но безмятежное поведение Гаджиева и просьба помочь его сыну в изучение аварского языка убрало сомнение о своем убийстве вовсе. Гамзат-бек попросил всех жителей не одевать бурок идя на молитву в мечеть дабы видеть кто вооружен. Услышав призыв муллы к молитве все направились в мечеть. Зайдя в мечеть со своим сопровождением Гамзат увидел несколько людей в бурках один из них был Осман. Гамзат начал отходить к выходу но Осман произвел выстрел и ранил Гамзата и все остальные кто был с ним произвели выстрелы убив тем самым убийц ханов.

Приближенные Гамзата решили отомстить за гибель своего предводителя, но смогли только убить Османа. Восставшие хунзахцы дали отпор и выгнали с позором последователей Гамзата обратив их в бегство.

После гибели Османа на Хаджи-Мурата плечи легло правление хунзахцами, вместе с ними он освобождал ханский дворец от укрывшихся там последователей Гамзат-бека. После этих событий Хунзах девять лет был неприкасаемым. Самой главной целью Хаджи-Мурата стала проникновение во внутренний Дагестана русского командования. Аварское ханство тесно связало себя с русской военной администрацией и противниками мюридизма в Дагестане, а именно новым руководителем того самого мюридизма и новым имамом Дагестана и Чечни Шамилем. Хаджи-Мурат и его последователи становятся ярыми противниками Имама Шамиля. И его можно было понять, потеря близких, месть за них, тогда он просто защищал свой дома, хунзахцев.

Но со временем на Хаджи-Мурата начали поступать доносы и все они были одного типа. Хаджи-Мурата обвиняли в тайных военных сговорах с Шамилем. И по приказу Хаджи-Мурата сослали в Темир-Хан-Шуру, но ему по пути удалось сбежать прыгнув со скалы утащив за собой двух конвоев на которых он и приземлился при падении сломав себе только ногу.

В 1840 году Хаджи-Мурат переходит на сторону Имама Шамиля. Назначение Хаджи-Мурата наибом всех аварских селений говорило о том что Имам Шамиль делает его своей правой рукой и 10 лет он был ему верен. Предательство Хаджи-Мурата русской армией прошло для них не без наказанно. Он совершал набеги с славился в Чечне и Дагестане своим бесстрашием и являлся одним из лучших воинов тех времен. Но в 1851 году между Шамилем и Хаджи-Муратом произошла сора и Хаджи-Мурат ушел со службы от Шамиля. Историки утверждают, что Хаджи-Мурат не раз выступал против Имама Шамиля.

Хаджи-Мурат хотел уйти в горы от преследующих его русской армии, но был убит в неравном бою в районе селения Онджалы (Азербайджан) казаками. Хаджи-Мурат и 4 его сподвижника вели тяжелый бой против 300 противников. Хаджи-Мурат получил 12 пулевых ранений, на его глазах убило 2 его людей после чего он кинулся на казаков с кинжалом те в свою очередь открыли по нему шквальный огонь, он умер обняв дерево. Его голова была отсечена, затем русские добыли голову и переслали ее в Петербург в военную медицинскую академию, в 1959 году ее передали в Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). По подтвержденным данным череп был передан в музей Истории Религии Санкт-Петербурга в 2009-м году.